Teil 8: Berechnen des Vergütungsanspruchs: Anteilsfaktor

Die Vergütung des erfinderischen Arbeitnehmers wird berechnet als:

Vergütung = Erfindungswert • Anteilsfaktor.

Mit dem Anteilsfaktor wird berücksichtigt, dass der Arbeitnehmer kein externer Lizenzgeber ist, der ohne Hilfestellung auskommen musste. Stattdessen konnte der erfinderische Arbeitnehmer von dem betrieblichen Know-How, von Lösungshinweisen der Kollegen und Vorgesetzten sowie von dem Maschinenpark des Arbeitgebers profitieren. In den Anteilsfaktor fließt zusätzlich eine Berücksichtigung der individuellen Leistung ein, wobei einem Entwicklungsingenieur ein kleinerer Anteilsfaktur und damit eine geringere Vergütung zuerkannt wird als einem Mitarbeiter in der Administration. Hierdurch wird berücksichtigt, dass die Aufgabe eines Entwicklungsingenieurs gerade das Erarbeiten technischer Lösungen ist und dieser Umstand in dessen Gehalt bereits zumindest teilweise ihren Niederschlag gefunden hat.

Alle Artikel zur Artikelserie „Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts“:

Teil 1: Geltungsbereich und Arten von Erfindungen

Teil 2: Diensterfindung

Teil 3: Entstehen des Vergütungsanspruchs, Vereinbarung und Festsetzung

Teil 4: Anpassung der Regelung, Unbilligkeit und Unabdingbarkeit

Teil 5: Benutzung der Erfindung und Auskunftserteilung

Teil 6: Berechnen des Vergütungsanspruchs: Erfindungswert nach Lizenzanalogie

Teil 7: Berechnen des Vergütungsanspruchs: Sonderfälle des Erfindungswerts

Teil 8: Berechnen des Vergütungsanspruchs: Anteilsfaktor

Teil 9: Streitigkeiten

Bei einem Entwicklungsingenieur kann in aller Regel von einem Anteilsfaktor zwischen 10% und 17% ausgegangen werden. Leitenden Mitarbeitern im F+E-Bereich wird zumeist nur ein Anteilsfaktor zwischen 5% und 10% zuerkannt. Der anzusetzende Anteilsfaktor wird sich in aller Regel in einem Bereich zwischen 10% und 25% bewegen.

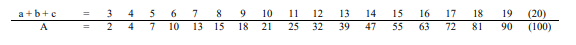

Zur Berechnung des Anteilsfaktors sehen die „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“[1] drei Wertzahlen a, b und c vor, denen je nach Umstand der Aufgabenstellung, der betrieblichen Unterstützung bzw. der Stellung des Erfinders im Betrieb Werte zugewiesen werden. Anhand der Summe dieser Wertzahlen a, b und c kann in einer Tabelle der dazugehörende Anteilsfaktor abgelesen werden.

1. Wertzahl a – Stellung der Aufgabe

Mit der Wertzahl a wird berücksichtigt, in welchem Ausmaß der Erfinder bei der Aufgabenstellung von seinem Betrieb profitierte. Die Richtlinie 31 unterscheidet folgende Aspekte, wobei der zutreffende Betrag der Wertzahl a den Klammern entnommen werden kann:

„Der Arbeitnehmer ist zu der Erfindung veranlaßt worden:

- weil der Betrieb ihm eine Aufgabe unter unmittelbarer Angabe des beschrittenen Lösungsweges gestellt hat (1);

- weil der Betrieb ihm eine Aufgabe ohne unmittelbare Angabe des beschrittenen Lösungsweges gestellt hat (2);

- ohne daß der Betrieb ihm eine Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen, wenn der Erfinder diese Mängel und Bedürfnisse nicht selbst festgestellt hat (3);

- ohne daß der Betrieb ihm eine Aufgabe gestellt hat, jedoch durch die infolge der Betriebszugehörigkeit erlangte Kenntnis von Mängeln und Bedürfnissen, wenn der Erfinder diese Mängel und Bedürfnisse selbst festgestellt hat (4);

- weil er sich innerhalb seines Aufgabenbereichs eine Aufgabe gestellt hat (5);

- weil er sich außerhalb seines Aufgabenbereichs eine Aufgabe gestellt hat (6).“[2]

Zu 2: Diese Kategorie ist in aller Regel bei einem Entwicklungsingenieur anzunehmen, sodass für einen Entwicklungsingenieur die Wertzahl a = 2 zumeist zutreffend ist.

Zu 3: Ausnahmsweise kann die Wertzahl a = 3 für einen Entwicklungsingenieur angesetzt werden, falls dieser durch die Überwindung betrieblicher Widerstände zur Erfindung gelangt ist.

2. Wertzahl b – Lösung der Aufgabe

Die Wertzahl b quantifiziert die betriebliche Unterstützung, die der Arbeitnehmer bei der Schaffung der Erfindung erfahren hat. Die Richtlinie 32 bestimmt hierzu:

„Bei der Ermittlung der Wertzahlen für die Lösung der Aufgabe sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

- Die Lösung wird mit Hilfe der dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegungen gefunden;

- sie wird auf Grund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden;

- der Betrieb unterstützt den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln.

Liegen bei einer Erfindung alle diese Merkmale vor, so erhält die Erfindung für die Lösung der Aufgabe die Wertzahl 1; liegt keines dieser Merkmale vor, so erhält sie die Wertzahl 6. Sind bei einer Erfindung die angeführten drei Merkmale teilweise verwirklicht, so kommt ihr für die Lösung der Aufgabe eine zwischen 1 und 6 liegende Wertzahl zu.“[3]

„Beruflich geläufig“ ist nicht mit dem „in naheliegender Weise“ des § 4 Satz 1 Patentgesetz zu verwechseln. Eine Erfindung kann patentrechtlich als nicht naheliegend gelten und dennoch nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz auf beruflich geläufigen Überlegungen beruhen. Als beruflich geläufig gelten alle technischen Lösungen, die dem technischen Bereich zuzuordnen ist, in dem der Arbeitnehmer ausgebildet wurde bzw. in dem er langjährig tätig war. Es wird daher in aller Regel davon auszugehen sein, dass die Nr. 1 der Richtlinie 32 erfüllt ist. Typischerweise basiert die Diensterfindung zudem auf betrieblichem Know-How und der Arbeitnehmer konnte in aller Regel auf technische Hilfsmittel des Betriebs zurückgreifen, sodass der Wertzahl b in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Wert 1 zuzuweisen ist.

3. Wertzahl c – Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb

Anhand der Richtlinie Nr. 34 kann der erfinderische Arbeitnehmer je nach Position innerhalb des Betriebs in eine von acht Gruppen eingeteilt werden. Der dazugehörende Wert der Wertzahl c steht jeweils in Klammern:

„Man kann folgende Gruppen von Arbeitnehmern unterscheiden, wobei die Wertzahl umso höher ist, je geringer die Leistungserwartung ist:

8. Gruppe: Hierzu gehören Arbeitnehmer, die im wesentlichen ohne Vorbildung für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit sind (z. B. ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Angelernte, Lehrlinge) (8).

7. Gruppe: Zu dieser Gruppe sind die Arbeitnehmer zu rechnen, die eine handwerklich – technische Ausbildung erhalten haben (z. B. Facharbeiter, Laboranten, Monteure, einfache Zeichner), auch wenn sie schon mit kleineren Aufsichtspflichten betraut sind (z. B. Vorarbeiter, Untermeister, Schichtmeister, Kolonnenführer). Von diesen Personen wird im allgemeinen erwartet, daß sie die ihnen übertragenen Aufgaben mit einem gewissen technischen Verständnis ausführen. Andererseits ist zu berücksichtigen, daß von dieser Berufsgruppe in der Regel die Lösung konstruktiver oder verfahrensmäßiger technischer Aufgaben nicht erwartet wird (7).

6. Gruppe: Hierher gehören die Personen, die als untere betriebliche Führungskräfte eingesetzt werden (z. B. Meister, Obermeister, Werkmeister) oder eine etwas gründlichere technische Ausbildung erhalten haben (z. B. Chemotechniker, Techniker). Von diesen Arbeitnehmern wird in der Regel schon erwartet, daß sie Vorschläge zur Rationalisierung innerhalb der ihnen obliegenden Tätigkeit machen und auf einfache technische Neuerungen bedacht sind (6).

5. Gruppe: Zu dieser Gruppe sind die Arbeitnehmer zu rechnen, die eine gehobene technische Ausbildung erhalten haben, sei es auf Universitäten oder technischen Hochschulen, sei es auf höheren technischen Lehranstalten oder in Ingenieur- oder entsprechenden Fachschulen, wenn sie in der Fertigung tätig sind. Von diesen Arbeitnehmern wird ein reges technisches Interesse sowie die Fähigkeit erwartet, gewisse konstruktive oder verfahrensmäßige Aufgaben zu lösen (5).

4. Gruppe: Hierher gehören die in der Fertigung leitend Tätigen (Gruppenleiter, d.h. Ingenieure und Chemiker, denen andere Ingenieure oder Chemiker unterstellt sind) und die in der Entwicklung tätigen Ingenieure und Chemiker (4).

3. Gruppe: Zu dieser Gruppe sind in der Fertigung der Leiter einer ganzen Fertigungsgruppe (z. B. technischer Abteilungsleiter und Werkleiter) zu zählen, in der Entwicklung die Gruppenleiter von Konstruktionsbüros und Entwicklungslaboratorien und in der Forschung die Ingenieure und Chemiker (3).

2. Gruppe: Hier sind die Leiter der Entwicklungsabteilungen einzuordnen sowie die Gruppenleiter in der Forschung (2).

1. Gruppe: Zur Spitzengruppe gehören die Leiter der gesamten Forschungsabteilung eines Unternehmens und die technischen Leiter größerer Betriebe (1).“[4]

4. Berechnung des Anteilsfaktors

Die Wertzahlen a, b und c werden addiert und anhand der Summe der Wertzahlen kann der nachfolgenden Tabelle der Richtlinien der entsprechende Anteilsfaktor A entnommen werden:

[1] DPMA, https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf, abgerufen am 24.3.2024.

[2] DPMA, Richtlinie 31, https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf, abgerufen am 24.3.2024.

[3] DPMA, Richtlinie 32, https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf, abgerufen am 24.3.2024.

[4] DPMA, Richtlinie 34, https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf, abgerufen am 24.3.2024.

[5] DPMA, Richtlinie 37, https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf, abgerufen am 24.3.2024.